こんにちは。

リーガル・フェイスの栗田です。

今回は、新制度の「法務局が職権で住所等変更登記をする『スマート変更登記』」についてご紹介します。

【目次】

1.背景

令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられることになっています。

変更登記の詳細についてはこちらのコラムをご覧ください。

従来、不動産所有者は住所や氏名に変更があった場合、変更登記を自身で法務局に申請し、登記簿上の住所や氏名を変更するという仕組みでした。

この変更登記の申請に変更の発生日から2年以内という期限が設けられ、期限内に登記を申請せず法律上の義務違反とみなされた場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

2.スマート変更登記の概要

所有者が期限内に自ら住所や氏名等の変更を申請する負担の大きさを軽減するため、令和8年4月1日から、法務省が新たに導入するのが「スマート変更登記」の制度です。

登記名義人が国内に居住する個人の場合、不動産所有者が予め「検索用情報の申出」をしておけば、それ以降の住所や氏名の変更については法務局が定期的に住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)に照会し、変更が確認された場合は、不動産所有者の了解を得た上で、職権で登記内容を更新する制度です。

この制度を利用することにより、不動産所有者が住所等の変更をするたびに自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることはなくなります。

3. スマート変更登記の手続きの流れ

スマート変更登記の手続きの流れは、以下の通りです。

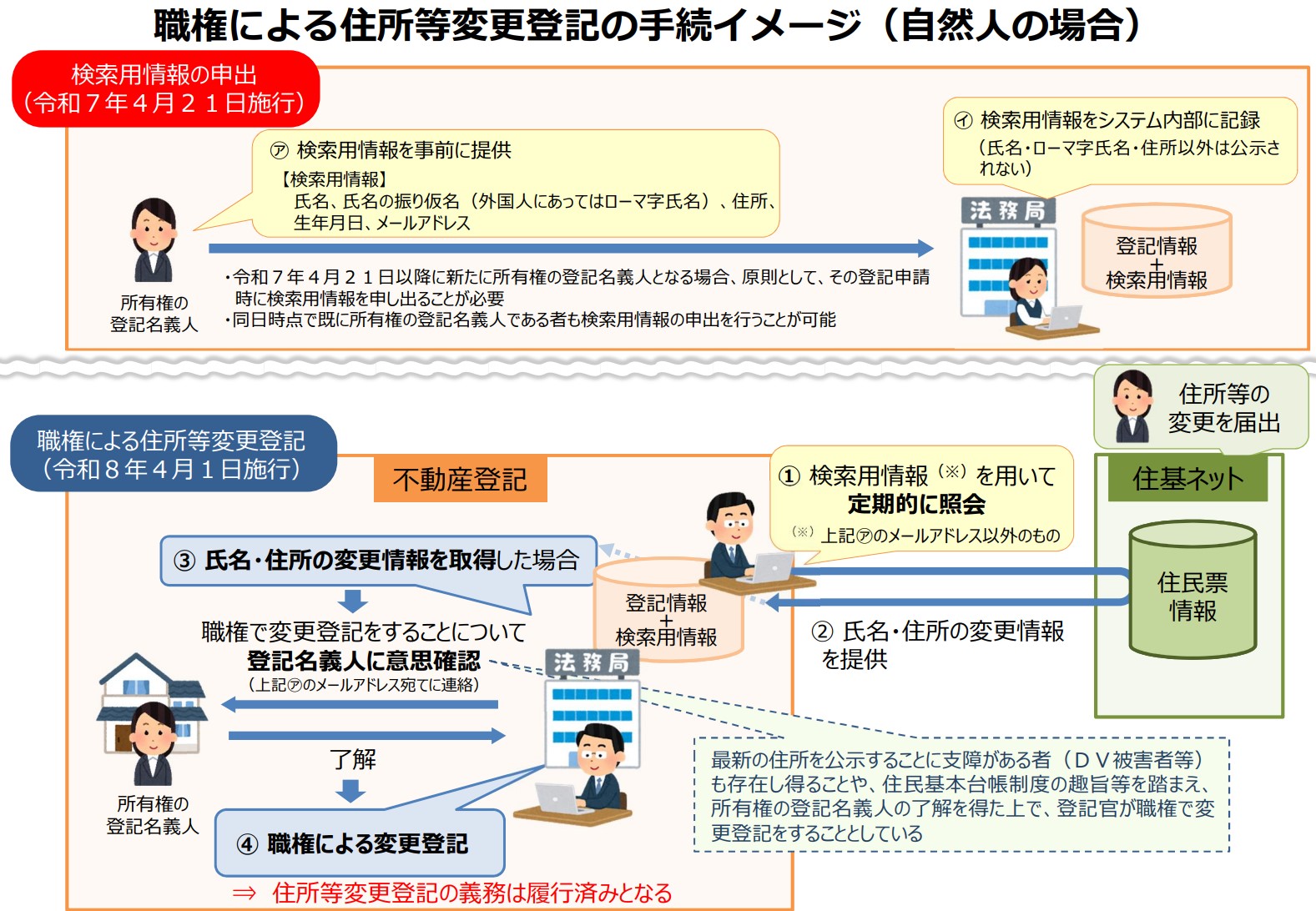

(1)登記名義人が国内に居住する個人の場合

法務省:「スマート変更登記のご利用方法」ページより引用

➀「検索用情報」を申出(5.で詳述します)

まず、所有権の登記時に「検索用情報」を法務局へ提出します。

令和7年4月21日以降は、新たに所有権の登記名義人となる場合、原則として、その登記申請時に検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要となります。

また、令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である者(所有者として登記簿に記録されている者)も、検索用情報の申出を行うことが可能です。

② 法務局が検索用情報をシステム内部に記録

氏名・ローマ字氏名・住所以外の情報は公示されません。

③法務局が住基ネットの確認

法務局が定期的に住基ネットを照会し、所有者の氏名・住所の変更が行われているか確認します。

④変更通知と同意確認

氏名・住所の変更が確認された場合、法務局から所有者に対し「変更登記をしてよいか」を確認するメールが送信されます。

⑤職権登記の実施

所有者が変更登記をしてよい旨の回答が返信された場合、法務局が職権で順次、変更登記を行います。

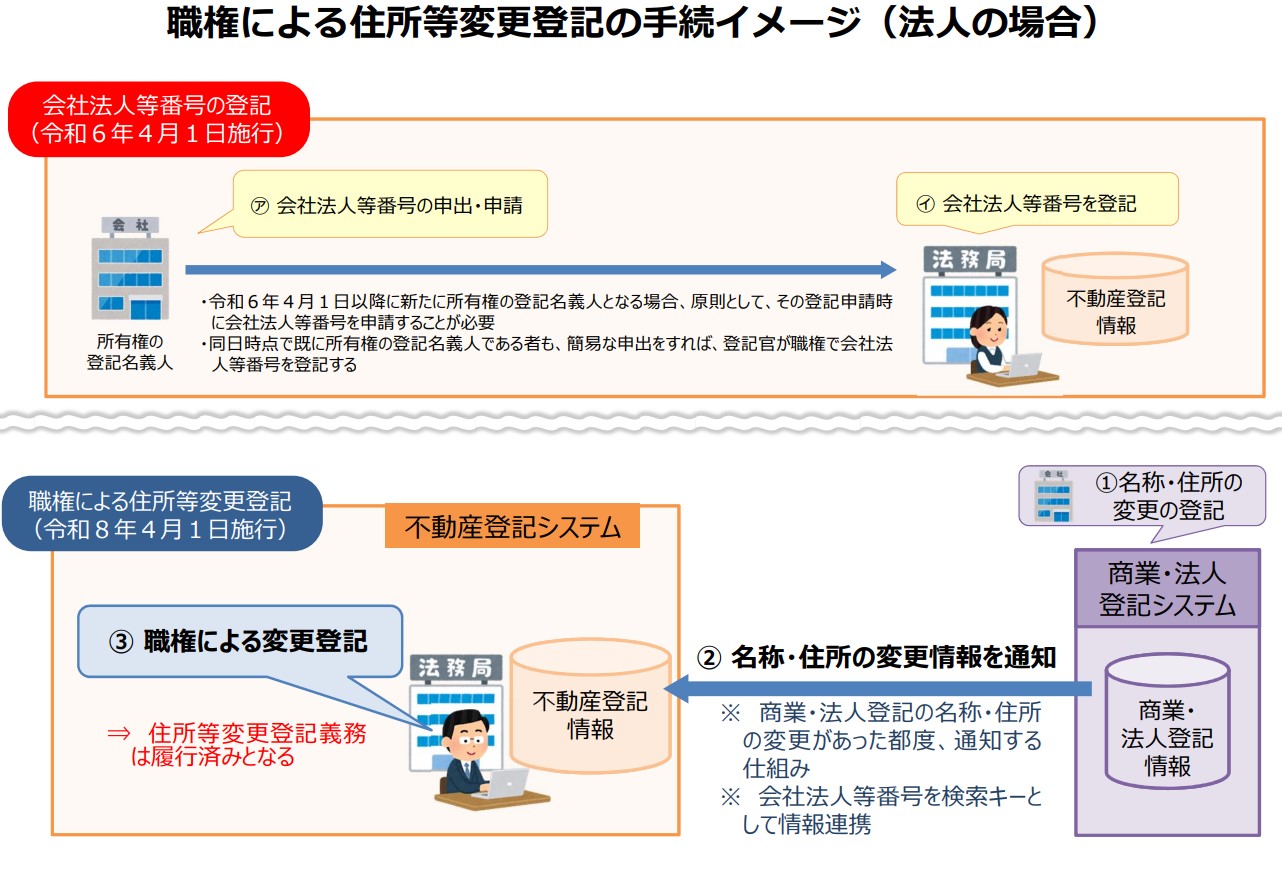

(2)登記名義人が法人の場合

登記名義人の「会社法人等番号の登記」がなされていれば、スマート変更登記が利用できます。

所有権の登記名義人が会社法人等番号を有する法人であって、その会社法人等番号が所有権の登記に記録されているときは、会社法人等番号を検索キーとして、商業・法人登記システムの情報に基づき、登記官が職権で法人の名称又は住所の変更の登記を行います。

法務省:「スマート変更登記のご利用方法」ページより引用

①会社法人等番号の申出・申請

②会社法人等番号を登記

③商業・法人登記で、名称や住所変更の登記申請

変更の登記申請がされると、法務局の商業・法人登記システムに記録されます。

④法務局の不動産登記システムに通知

変更登記申請があった都度、会社法人等番号を検索キーとして情報連携され、不動産登記システムに通知されます。

⑤ 不動産登記上の名称や住所の変更登記を行う

上記通知を受けて、職権で順次、不動産登記上の名称や住所の変更登記が行われます。

4.スマート変更登記における留意事項

海外に居住する個人の方や会社法人等番号のない法人の方は、スマート変更登記の制度の利用の適用外となります。

法務局側で住所等の変更の事実を確認することができないことが、その理由です。

そのため、これらの方は、所有権の登記をした後に、住所や氏名・名称について変更があったときは、オンラインまたは書面で変更登記の申請をする必要があります。

5.検索用情報の申出について

前述のように、登記名義人が国内に居住する個人の場合、スマート変更登記の制度を利用するためには、予め「検索用情報の申出」をしておくことが必要です。

検索用情報は、登記官が住所等の変更を確認し、職権で登記を行うために必要となる情報です。

(1)検索用情報の具体的内容

検索用情報の具体的内容は以下の通りです。

➀ 氏名

② 氏名の振り仮名(外国人にあっては、ローマ字氏名)

③ 住所

④ 生年月日

⑤ メールアドレス※1

※1登記官が「職権で住所等変更登記を行うこと」の可否を所有権の登記名義人に確認する際や申出手続が完了した際に送信される電子メールの宛先となるものです。

登記名義人となる者のメールアドレスがない場合、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面が送付されます。

(2)検索用情報の申出方法

➀ 登記申請と検索用情報の同時申出

A概要

所有権の保存や移転などの登記手続きを行う際に、検索用情報を併せて申出する方法です。

令和7年4月21日以降は、新たに登記名義人になる日本国内に居住する個人の方は、原則こちらの申出方法となります。

登記の申請書に、新たに所有者となった方の氏名、住所に加え、氏名の振り仮名、生年月日、メールアドレス等を併せて記載しオンラインまたは書面で提出することで、検索用情報の申出ができます。

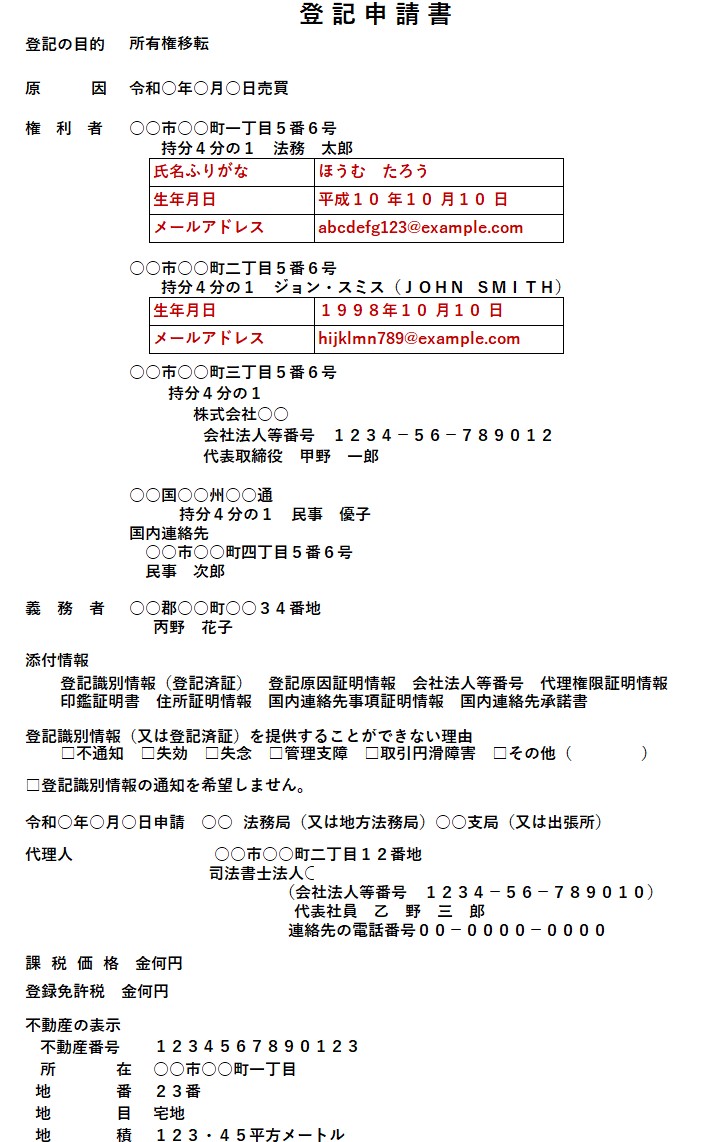

<令和7年4月21日以降に所有権の移転の登記を書面で申請をする場合の記載例>

法務省:「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」ページを基に作成

B申出手続が完了した旨の連絡

登記申請及び申出に不備がなく、法務局にて検索用情報の記録が完了したときは、申出のあったメールアドレスに宛てて、次に掲げる事項を記録した電子メールが送信されます。

(1) 申出手続が完了した旨

(2) 立件の年月日及び立件番号

(3) 不動産番号

(4) 認証キー(※)

(5) 申出を受けた登記所の表示

※ 申し出たメールアドレスを変更する際に必要となる10桁の番号、記号その他の符号です。

C留意事項

1 代位者等によって登記が申請された場合、登記申請の際に同時に検索用情報の申出を行うことはできません。

登記名義人になった人が国内に住所を有する自然人である場合には、登記完了後に、その者から後記検索用情報の単独申出をすることができます。

2 職権による住所等変更登記の対象となる不動産

登記申請と同時に検索用情報の申出がされた場合、職権による住所等変更登記の対象となる不動産は、登記申請をした不動産に限られます。

②検索用情報の単独申出

A概要

令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である場合、登記申請を行う際ではなくとも、別途検索用情報を申出ることが可能です。

この手続きは、オンラインで送信するか、または申出書を管轄法務局に提出することで行うことができます。

◆ポイント

・登録免許税などの費用はかからない

・申出手続において、押印・電子署名は不要

・必要な添付書面は、多くの場合、身分証明書(運転免許証、個人番号カード等)の写しのみ

・管轄の異なる複数の不動産について申出をする場合には、その不動産のうちいずれかの不動産の所在地を管轄する登記所に対して、まとめて申出をすることができる

・オンラインで申出する場合、WEBブラウザ上で手続が可能(専用のソフトウェアの利用は不要)。

B申出事項

(1) 所有権の登記名義人の次の事項(検索用情報)

ア 氏名

イ 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者はローマ字氏名)

ウ 住所

エ 生年月日

オ メールアドレス

(2) 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

(3) 申出の目的 (「検索用情報の申出」とする)

(4) 申出に係る不動産の不動産所在事項

(5) 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先

(6) 添付情報の表示

(7) 申出の年月日

(8) 申出情報を提供する登記所の表示

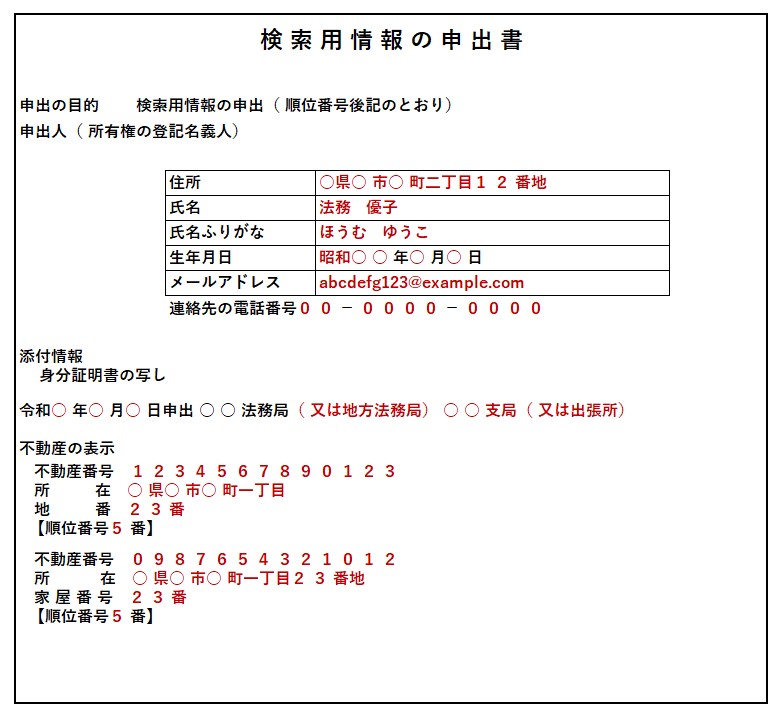

<検索用情報を書面で単独申出をする場合の上記事項の記載例>

法務省:「スマート変更登記のご利用方法ぺージ」を基に作成

C添付情報

次に掲げる情報(添付情報)を申出情報と併せて登記所に提供する必要があります。

(1) 運転免許証、個人番号カード、パスポート等の身分証明書の写し

(2) 代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報

(3) 登記簿に記録されている氏名・住所等に変更があり、その変更の経緯を住基ネットで確認することができない場合には、変更の経緯を確認することのできる書類(戸籍の附票、戸籍の証明書、本籍の記載のある住民票の写し等)

6.会社法人等番号の申出について

令和6年4月1日以降に所有権の名義人となった場合

登記の申請書に、新たに所有者となった方の名称、住所に加え、会社法人等番号を併せて記載して申請することで、会社法人等番号が登記されます。

令和6年4月1日より前に所有権の名義人となっている場合

オンライン又は書面により、「会社法人等番号の申出」をすることで、会社法人等番号が登記されます。

7.まとめ

スマート変更登記の制度は、検索用情報をの申出をしておくことで、住所変更義務を確実に履行できることから、適切に理解し活用することで利便性の向上につながります。

令和7年4月21日以前から所有している不動産についても検索用情報の申出をしておくことで、登記簿の情報が常に新しい状態となり、手続を忘れて罰せられる心配がなくなります。

ご心配なことがございましたら、ご相談下さい。

金融機関を退職後育児に専念していたが、子育てが一段落し、人生の先輩であるご高齢の方々のお手伝いがしたいという思いから、相続の業務に携わることに。別の事務所で4年間の実務経験を積み、令和元年11月リーガル・フェイスへ入社。趣味は庭先の花々を見ながらの住宅街ウォーキング・花の世話・テニス・卓球・ドライブ・住宅の間取りを考えること。好きな食べ物はナッツとチョコとチーズケーキ。