こんにちは。リーガル・フェイスです。

今回は、数次相続とその登記手続きについてお話しします。

1.数次相続とは

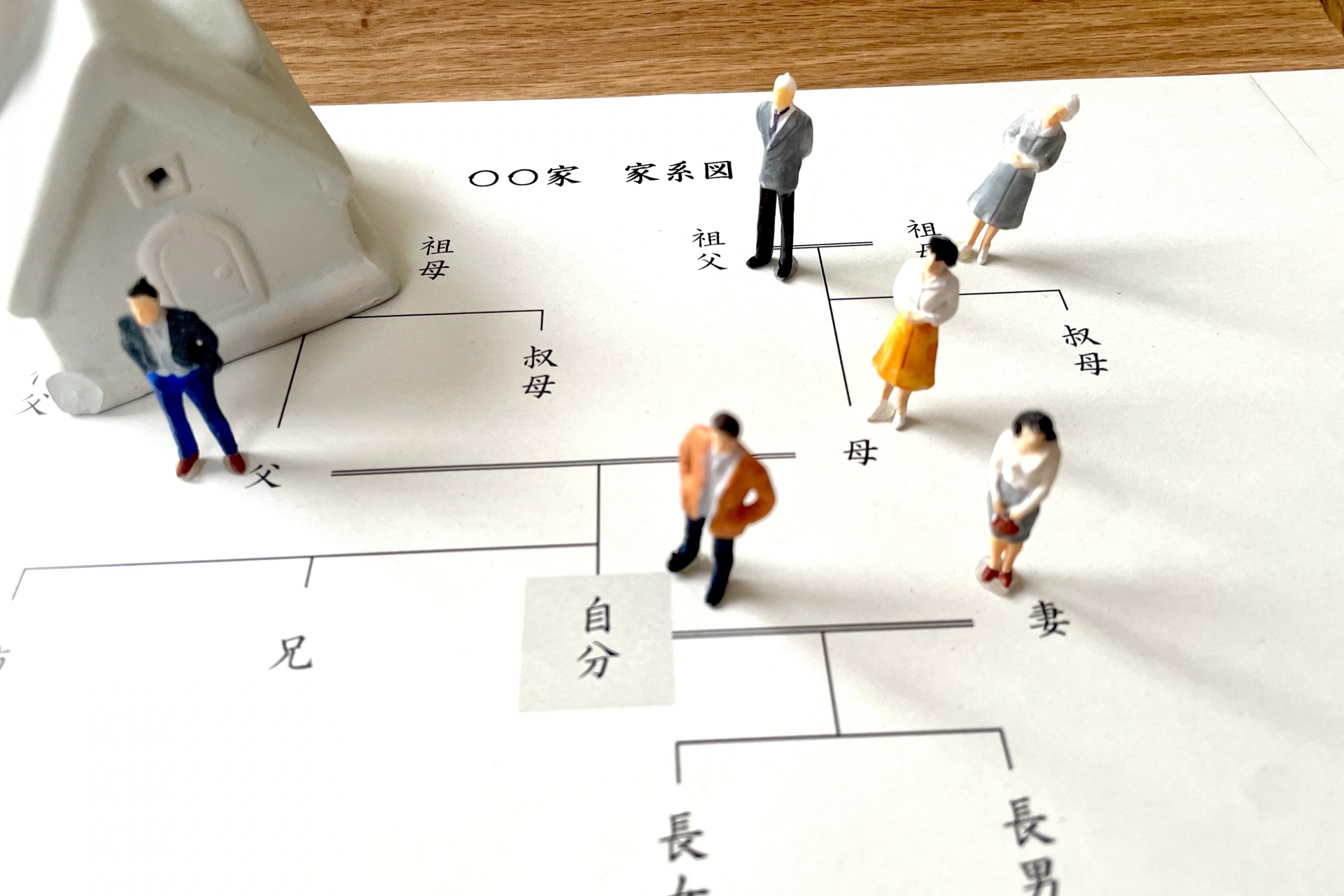

数次相続とは、被相続人の相続手続き中(遺産分割協議を行わないうち)に、相続人が亡くなり、次の相続が発生した状態のことを言います。

例えば、父が亡くなり、母と子で遺産分割協議をしている最中に母も亡くなった場合や、登記の記録上は祖父名義のままとなっているが、その相続人であった自分の親もすでに亡くなっている、といった場合が考えられます。

なお、民法では、同時死亡の推定(民法第32条の2)という規定を置いているため、夫婦や親子で事故に遭遇、あるいは自然災害によって死亡し、どちらが先に死亡したか明らかでない場合は、同時に死亡したものと推定され、相互に相続関係は生じません。

→コラム親子の死亡時期の先後が不明な場合の相続。相続分はどうなる?

また、数次相続では、最初の相続を一次相続、次の相続を二次相続、次の次の相続を三次相続と呼びます。

2.代襲相続との違い

数次相続と似たものとして、代襲相続が挙げられます。

両者の違いは、相続人が亡くなる時系列です。

代襲相続は、被相続人が亡くなるよりも前に、相続人が亡くなっている場合に発生します。

代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が、被相続人よりも前に亡くなっている、あるいは、相続欠格又は廃除により、相続権を失っているため、その次の世代の人が代わりに相続することを言います。

一方、数次相続は、被相続人が亡くなった後で、かつ、遺産分割協議が終わる前に、相続人が亡くなった場合に発生します。

また、代襲相続では、相続人となるのは、被相続人の直系卑属(子、孫)か、兄弟姉妹の子(甥、姪※一代に限る)と限定されますが、数次相続では、被相続人の相続人全員となるため、数次相続の方が、相続人として登場する人数が多くなる傾向にあります。

3.数次相続の手続きにおける注意点

数次相続が発生している場合、相続人の特定に時間がかかり、多くの相続人が関与することになった結果、連絡をとるのに時間がかかり、遺産分割協議が円滑に進まない、というリスクがあります。

亡くなった人が遺した財産は、各相続人がどの財産を取得するかを決めるまでの間、相続人全員の共有となります。

財産の帰属先を決めるには、遺産分割協議をする必要があります。

数次相続が発生している場合、複数の相続について、同時に遺産分割協議をすることが認められていますが、亡くなった人ごとに相続人を特定し、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。

例えば

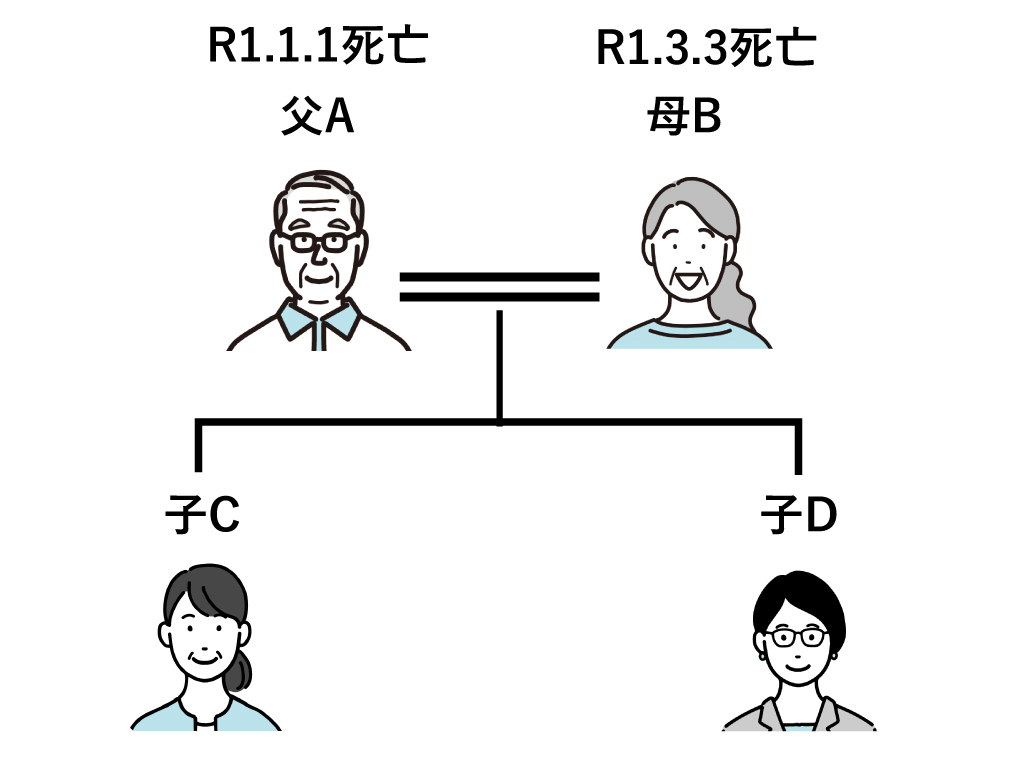

父A,母B、子供C(長男),D(長女)の家族を例として考えてみましょう。

父Aが亡くなり、母B、子供C、Dの3人で遺産分割協議を進めている最中に、母Bも亡くなったとします。

Aについては、B、C、Dの3人が相続人となり、Bについては、C、Dの2人が相続人となります。従って、この場合は、父(A)の相続について、子供(C、D)2名で遺産分割協議を行えばよいことになります。

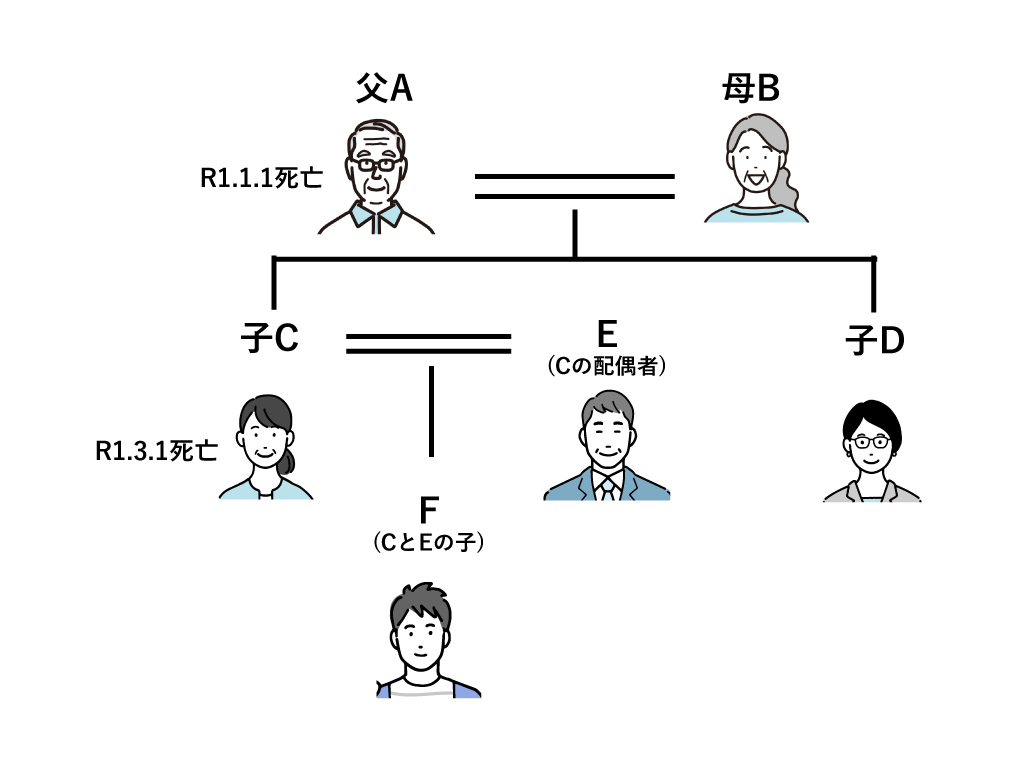

では、上記の家族において、父Aが亡くなり、遺産分割協議未了の間に、子供C(配偶者としてE、CとEの子としてFがいる場合)が亡くなった場合はどうなるでしょうか。

まず、Aの相続人は、B、C、Dの3人となります。一方、Cの相続人は、配偶者EとFの2人です。そして、父(A)の相続について、母(B)、子供(D)の他に、子供(C)の配偶者(E)、孫(F)も参加しないと、遺産分割協議ができない、ということになります。

二次相続、三次相続が発生している場合は、誰が相続人となるのかに注意して、慎重に遺産分割協議を進めましょう。

4.数次相続と放棄

数次相続においては、それぞれの相続において、承認、放棄を選択することが可能です。

二次相続、一次相続をともに承認することはもちろん、二次相続を放棄し、一次相続を放棄する、あるいは、二次相続を承認し、一次相続を放棄することができます。

しかし、二次相続を放棄し、一次相続を承認することはできません。

これは、二次相続について放棄をした時点で、はじめから相続人でなかったとみなされる(民法第939条)ので、一次相続については、承認又は放棄を選択することはできない(相続人としての資格を持っていない)ことになるからです。

放棄については、こちらも参考にどうぞ。

| 一次相続 | 二次相続 | ||

| 1 | 承認 | 承認 | 〇 |

| 2 | 放棄 | 放棄 | 〇 |

| 3 | 放棄 | 承認 | 〇 |

| 4 | 承認 | 放棄 | × |

5.遺産分割協議書の作成

数次相続が発生した場合、遺産分割協議書を作成するにあたって、いくつか通常の相続と違う点があります。

遺産分割協議書の書き方については、こちらを参照ください。

コラム→遺産分割協議が必要なときってどんなとき? 注意点や分割方法を解説!

①被相続人の記載

遺産分割協議書では、誰の遺産についての協議であるかを明らかにするために、まず、被相続人の氏名や本籍地等を記載して、被相続人を特定します。

数次相続では、後で亡くなった人は、最初に亡くなった人の相続人でもあるため、二次相続における被相続人の記載として、「相続人兼被相続人〇〇」として、被相続人を列挙します。

②相続人の署名

遺産分割協議書の最後に、協議参加者全員が署名をし、各自実印で押印します。

このときの肩書は、通常は「相続人」となりますが、数次相続の場合は、「相続人兼〇〇の相続人」となります。相続人としての立場が重複するため、このような表現になります。

6.数次相続による登記手続き

登記の申請は、個々の登記原因に応じて、分けて申請するのが原則です。そのため、数次相続においても、まずは一次相続について登記申請をして、次いで、二次相続、三次相続と順次行うことになります。

ところで、数次相続においては、第一次及び中間の相続が単独である場合(遺産分割、相続放棄、又は他に相続人がいないことによる単独相続を含む)に限り、登記原因及びその日付を連記したうえで、直接、登記記録上の所有権登記名義人から最終の相続人名義に、相続による所有権移転の登記を申請することができます。

なお、最終の相続人は、複数でも問題ありません。

中間の相続登記を省略する扱いは、登記事務の簡素化につながること、当事者にとっても便宜であること、直接最終の相続人への登記を認めても、公示上の混乱を来すとはいえないこと等から認められています。

この場合、登記原因は、「年月日(一次相続発生日付)〇〇(二次相続の被相続人)相続、年月日(二次相続発生日付)相続」となります。

なお、被相続人の遺産(特定の不動産)について、一次相続の相続人と、二次相続の相続人との共有とする協議が成立した場合は、両者を同順位の相続人とみることはできないため、中間省略による相続登記は認められません。

この場合、協議自体は有効に成立していますが、一次相続については一次相続の相続人間で、二次相続については二次相続の相続人間で、別々で協議が成立したものと考えられ、中間の相続が単独相続とならないので、順次、相続登記を申請することになります。

このように、数次相続が発生している場合、相続人の特定や遺産分割協議書の作成等、通常の相続登記の手続きとは異なる点があり、複雑になります。お困りの際は、ぜひご相談ください。

長野生まれ東京育ち。大学卒業の年に司法書士資格を取得。他事務所で不動産登記、商業登記を経験。規模が大きい事務所で働きたいと思いリーガル・フェイスへ入所。長く不動産登記部門にいたが、これからは司法書士として相続関係のやりたいと思い相続部門へ異動。好きな食べ物は焼肉、お酒、珈琲、おせんべい